Sculptor and Academician Artist Dinkar Kaushik

कला मनीषी दिनकर कौशिकः आखिरी साक्षात्कार

By Dr Shashi Kant Nag

परिचय

प्रोफेसर दिनकर कौशिक (ज॰ 7 अप्रैल 1918, धारवाड़ (कर्नाटक) - नि॰13 मार्च 2011, शांतिनिकेतन (पश्चिम बंगाल) हिन्दुस्तान की दृश्य कला के क्षेत्र के महत्वपूर्ण कलाकारों में एक प्रमुख नाम है। प्रो॰ कौशिक से मिलने जिस दिन मै उनके घर गया; उनकी उम्र के 93 वर्ष पूर्ण होने में 2 महिने 25 दिन (दिनाँक 19 दिसंबर 2010, दिन रविवार) बचे थे।

चौथेपन के इस पड़ाव पर उनके मस्तक पर वैसा ही तेज मैने देखा था जैसा धार्मिक ग्रंथों की कथाओं में तपस्या उपरांत सिद्धि प्राप्त ऋषियों के तेज का वर्णन मिलता है। हाँ, ऋषि ही तो थे वे; जिन्होंने अपना समस्त जीवन दृश्य कलाओं की साधना के लिये समर्पित कर दिया। सन् 1942 में दिनकर कौशिक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गये। 1949 से 1964 तक आपने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्यापन कार्य किया।

फिर 1964 से 1967 तक कला एवं शिल्प महाविधालय, लखनऊ के प्रचार्य का दायित्व वह्न किया। 1967 में आप शांतिनिकेतन के कलाभवन में प्रचार्य नियुक्त हुये। यहां से 1978 में सेवानिवृत हुये और जीवनपर्यंत यहीं कला साधना में लीन रहे। उनके समकालीनों में मूर्तिकार शंखो चौधरी, सत्यजीत रे और इंदिरा गांधी जैसे कई ख्यातिलब्ध नाम हैं।

पूना, नयी दिल्ली, लखनऊ और शान्तिनिकेतन को विभिन्न कालावधियों में अपनी कर्मस्थली बना कर आपने कई चित्रों, मूर्तिशिल्पों की रचना की और कला संबंधी समीक्षात्मक लेखन व उल्लेखनीय संभाषणों से स्वतंत्रोत्तर भारत की आधुनिक कला के विकास को प्रगतिशील दिशा दी। प्रो॰ कौशिक हिन्दी, अंग्रजी, कन्नड़, मराठी एवं बांग्ला भाषा के जानकार थे अतः उनका लेखन उपरोक्त विभिन्न भाषाओं में प्राप्त होता है।

आचार्य नंदलाल बोस के व्यक्तित्व व कृतित्व पर केंद्रित उनका लेखन मराठी भाषा में

कलामहर्षि नंदलाल बोस (2009)1 (

ISBN/UPC (if available): 9788123747477) र्शीषक से प्रकाशित है। शांतिनिकेतन में प्रवास के अनुभवों को उन्होंने बांग्ला भाषा में अद्यतन प्रकाशित पुस्तक शांतिनिकेतनेर दिनगुली (2010)2 में संकलित किया है। इसी प्रकार सन् 1974 में राज्य ललितकला अकादमी, उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित राधाकमल मुखर्जी स्मृति व्याख्यानमाला के अंतर्गत कला शिक्षा, रचनात्मक शिक्षा में दो प्रयोग और कला में विम्ब की उत्पत्ति शीर्षक से आपने व्याख्यान प्रस्तुत किया।3

पूर्वपीठिका

प्रो॰ कौशिक से मेरी मुलाकात और वार्ता का विशेष आशय अपने शोध विषय ‘‘कृष्णजी शामराव कुलकर्णी (1918-1994)ः व्यक्तित्व एवं कृतित्व’’ के लिये शोध-सामग्री संकलित करना था। चुकि कुलकर्णी और दिनकर कौशिक बचपन से मित्रवत् थे और दोनों ने अपनी कलायात्रा के कई संघर्षपूर्ण चरणों में एक दुसरे का साथ दिया था, अतः उपरोक्त शोध के लिये उनके संस्मरणों को संकलित करना मेरी दृष्टि से महत्वपूर्ण था।

इस क्रम में उनके द्वारा अन्य कई जानकारियाँ उपलब्ध हुयी जो भारतीय आधुनिक कला के विकास प्रसंगो से जुड़ी थी और जिनसे ऐतिहासिक दृष्टि से कला समालोचना संबंधी लेखन में सहायता प्राप्त हो सकती है। यद्यपि प्रो॰ दिनकर कौशिक द्वारा दिया गया यह उनके जीवन का आखिरी साक्षात्कार-वार्ता है और विशेष शोध संदर्भ के निमित्त प्रश्नोत्तर शैली में आधरित होने के कारण इसे निर्दिष्ट शैली में ही प्रस्तुत किया गया है। इस प्रस्तुति में तथ्यों की स्पष्टता और संप्रेषणीयता के ध्येय से कालसूचक विवरण को बाद में जोड़ा गया है।

साक्षात्कार

लेखक - बचपन के दिनों में आपने पूना के किस कला विद्यालय से चित्रकला की शिक्षा प्राप्त किया था ?

कौशिक- पूना में कलाकार नारायण ई॰ पुरम् हमारे कला शिक्षक थे। सन् 1935 में इन्होंने इंस्टीच्यूट ऑफ मॉर्डन आर्ट नामक कला विद्यालय शुरू किया था जिसमें सांयकालीन कक्षा की व्यवस्था थी। हमलोग वहीं पर चित्रण अभ्यास करते थे।

ले॰- वहाँ किस प्रकार के शैक्षणिक रूपरेखा के अंतर्गत कला प्रशिक्षण की व्यवस्था थी ?

कौ॰- तब वहाँ जे॰ जे॰ स्कूल के अनुरूप अकादमिक पाठ्यक्रम4 थे। स्टील लाईफ, आउटडोर लैंडस्केप, मानवीय गतिविधियों से जुड़े संयोजन इत्यादि बनाने के लिये प्रशिक्षित किया जाता था। चित्रों में रेखा की जगह विभिन्न रंगों की आभायुक्त छाया अंकित करने के लिये विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता था। व्यक्ति-चित्रों (शबीह) को भी छायाचित्रों के भांति विशेष पद्धति से बनाने के लिये बताया जाता था जो प्रायः वरिष्ठ छात्रों के लिये होता था। वरिष्ठ कलाकारों की कृतियों की नकल भी हमलोग करते थे।

ले॰- कुलकर्णी जी से आप कैसे जुड़े ? उन दिनों उनकी दैनिक गतिविधियाँ क्या होती थी?

कौ॰- (मुस्कुराते हुये) कुलकर्णी और मेरी जन्म तिथि एक ही है। वैसे हमारी मुलाकात पूना में ही हुयी थी। वे बिलबोर्ड रंगा करते थे और फोटोग्राफ की रिटचिंग बहुत अच्छा करते थे। वे अपना ज्यादातर समय चित्रकला से संबंधित कार्यों में लगाते थे। कभी-कभी आउटडोर स्टडी के लिये हमलोग साथ जाते थे। मै अपना समय पुस्तकों के अध्यन में लगाता था।

ले॰- कक्षा में कुलकर्णी की प्रतिभा अन्य छात्रों की तुलना में कैसी थी ?

कौ॰- ये बताना मुश्किल है क्योंकि उस समय सभी एक से एक थे और वहाँ की बहुत सी बातें विस्मृत भी हो गयी है।

ले॰- कृप्या तत्कालीन नयी दिल्ली की कला गतिविधियों पर प्रकाश डालें।

कौ॰- दिल्ली में हमलोगों ने कई कार्य साथ साथ किया। दिल्ली शिल्पी चक्र में, भारतीय रेलवे की प्रदर्शनी में और कांग्रेस अधिवेशनों की पंडाल सज्जा में हमलोग साथ थे। दिल्ली के सरकारी व गैरसरकारी भवनों के लिये राष्ट्रीय चिन्ह सिंह-स्तम्भ की अनुकृतियों भी हमलोगों ने बनायी। इसमें हमारे साथ भवेश सन्याल भी थे। कुलकर्णी का हाथ तेज था; फटाफट काम करते थे।

ले॰- भारतीय रेलवे की शताब्दी प्रदर्शनी (1953) में 99,000 स्क्वायर फुट के वृहद् आकार का म्युरल और कई मूर्तिशिल्पों को कुलकर्णी ने बनाया; ऐसा जिक्र उनके चित्रों के प्रदर्शनी की सूची पुस्तिका और कला पत्रिकाओं में मिलता है।5 अभी वर्तमान में ये सब कृतियाँ कहाँ संरक्षित रखी गयी है ?

कौ॰- सब नष्ट हो गयीं। भित्ति चित्र जूट के चादर पर बने थे, उसमें अनेकों चित्र कुलकर्णी के साथ हमलोगां ने घर पर तैयार किया था और वहाँ कार्यक्रम स्थल पर ले जाकर टाँग दिया था जो कार्यक्रम के दौरान आग लगने से नष्ट हो गये। मूर्तियाँ भी अस्थायी माध्यम में ही बनी थी। उन दिनों कई रात-दिन लगकर ये काम किये गये थे; भवेश मूर्तियाँ बनाते, कुलकर्णी कभी मूर्ति कभी चित्र। ये सब एक समय सीमा के अंदर बनाने थे। अतः आराम की फूर्सत किसी को नहीं होती थी। कुछ कार्यकर्ता समय-समय पर चाय पहुंचा दिया करते थे; किन्तु काम के दबाव में उसे भी पीने का ध्यान नहीं रख पाते थे। निर्माण के समय अन्य कलाकार भी देखने के लिये प्रायः आते रहते थे।

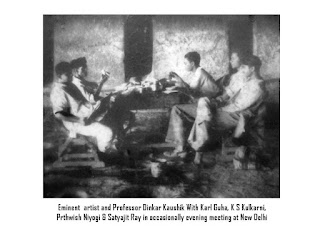

ले॰- दिल्ली में होने वाली बैठकों आपलोगों के साथ और कौन शामिल होते थे ?

कौ॰- वैसे तो सभी थे, पर शाम की बैठकों में अक्सर पृथ्वीस नियोगी और सत्यजीत रे आते थे। वह (हाथ से तस्वीर की ओर इशारा करते हुये) तस्वीर देखिये। यह उन्हीं दिनों चर्चा के दौरान ली गयी थी। इसमें क्रमशः किशोर कार्ल गुहा, के॰ एस॰ कुलकर्णी, पृथ्वीस नियोगी, सत्यजीत रे और मै एक साथ हैं। हमलोगों की वार्ता काफी लम्बे समय तक चलती थी और हर विषय पर हमलोग चर्चा करते, चाहे राजनीति की हो या कला विषयक अथवा व्यक्तिगत। आमतौर पर ये बहसें समकालीन कलाकारों के कृतियों और उनकी गतिविधियों पर ही केंद्रित होती थी या फिर अपनी भावि योजनाओं के संदर्भ में। कभी-कभी यह सामान्य बातचीत से उपर उठकर एकल व्याख्यान में तब्दील हो जातीं थी।

ले॰- दिल्ली में कुलकर्णी जी और आप कब तक साथ रहे ?

कौ॰- 1967 में कुलकर्णी बनारस चले आये और मै लखनऊ से शांतिनिकेतन आ गया। जबतक कुलकर्णी दिल्ली में रहे; अमुमन हमारी मुलाकातें हो जातीं। बाद के दिनों में कभी मै परीक्षक के रूप में बनारस हिन्दू विश्वविधालय में जाता या इसी प्रकार के विशेष अवसरों पर यदा कदा हमारा मिलना होता था। सेवानिवृति के बाद मै यहीं शातिंनिकेतन में रहा और वे दिल्ली चले आये। इस प्रकार रोज होने वाली मुलाकातें तत्कालीन परिस्थितिवश यदा कदा में रूपांतरित हो गयीं। अब तो मात्र स्मृतियाँ शेष हैं।

प्रस्तुतकर्ता : डॉ शशि कान्त नाग, शोधार्थी दृश्यकला संकाय (२००८-२०११) , का0हि0वि0वि0

* यह शोध आलेख प्रथम बार "शोध पत्रिका शोधदृष्टि वर्ष 2 अंक 6 july-Sept. 2011 में पृष्ठ सं 386-387 पर मुद्रित हुयी, सर्वाधिकार कॉपीराइट लेखक के पास सुरक्षित है. शैक्षणिक उद्देश्य से लेखक का सन्दर्भ देते हुए उपरोक्त शिक्षण सामग्री अप्रकाश्य उपयोग के लिए प्रयोग किया जा सकता है.

Comments

Post a Comment

welcome. what can i do for you?